Cocktail-Maschine für die eigenen vier Wände: Der Sommer steht vor der Tür und man sehnt sich nach ein paar entspannten Stunden die man mit einem Kaltgetränk in der Gartenliege verbringen kann. Oder man schmeißt gemeinsam mit Freunden und Familie den Grill an und benötigt noch ein kühles Getränk, welches gemeinsam genossen wird. Wäre da nur nicht dieses nervige zubereiten der Getränke. Und wer direkt Getränke für die ganze Runde zubereitet, muss oft eine Viertelstunde verschwinden und hektisch in der Küche Fruchtsäfte zusammenkippen. Aber damit ist jetzt Schluss – ich hab mir eine Cocktail-Maschine gebaut!

Eigenkonstruktion der Pumpen

Die Pumpen in der Cocktail-Maschine haben natürlich den Job, die Flüssigkeiten aus den Flaschen zu befördern und in das Glas zu pumpen. Dabei ist vor allem bei Cocktails wichtig, dass die Pumpen präzise laufen, da man zum Beispiel auch Sirup oder Zitronensaft dosieren muss. Außerdem sollten die Pumpen einfach zu reinigen sein.

Um beiden Anforderungen gerecht zu werden nutze ich Peristaltik-Pumpen. Die Funktionsweise ist eigentlich recht simpel: Ein sehr flexibler Silikonschlauch wird konstant „ausgequetscht“. Durch diese Bewegung wird Flüssigkeit angesogen und gepumpt. Der große Vorteil besteht darin, dass die Flüssigkeit den Schlauch nie verlässt und nur mit diesem in Kontakt kommt.

Für die Cocktail-Maschine ist es wichtig, dass der Schlauch aus einem Silikon besteht, was nicht nur lebensmittelgeeigent ist, sondern auch den Alkoholgehalten widerstehen kann, die in Spirituosen erreicht werden.

Für das Design der Pumpen hab ich mich an diesem Modell hier auf Printables orientiert: Die Kugellager quetschen den Schlauch aus, Verengungen halten den Schlauch fest und der graue Ring bestimmt den Abstand zwischen Wand und Kugellager. Soweit so gut, nur leider passte das Design nicht zu meinen Anforderungen: Der Silikonschlauch rutschte über die vier Rollen hinweg und war zu sehr auf Spannung, weshalb ich mich für nur drei Rollen entschieden habe. Mein Schlauch war ein bisschen zu groß, weshalb ich pro Rolle zwei Kugellager verwende. Außerdem besitzt mein Design eine Art Lippe am Ring, um ein Rausrutschen vom Schlauch zu verhindern.

Des Weiteren sorgen Schrauben und Hülsen dafür, dass ich die Rollen jederzeit demontieren kann und nicht wie beim Original den Drehteller zerstören muss.

Der Teller auf dem die drei Rollen befestigt sind, wird mit einer Madenschraube an der Achse des Motors gesichert und ermöglicht so ein höheres Drehmoment ohne durchzudrehen.

Stepper als Pumpenmotoren

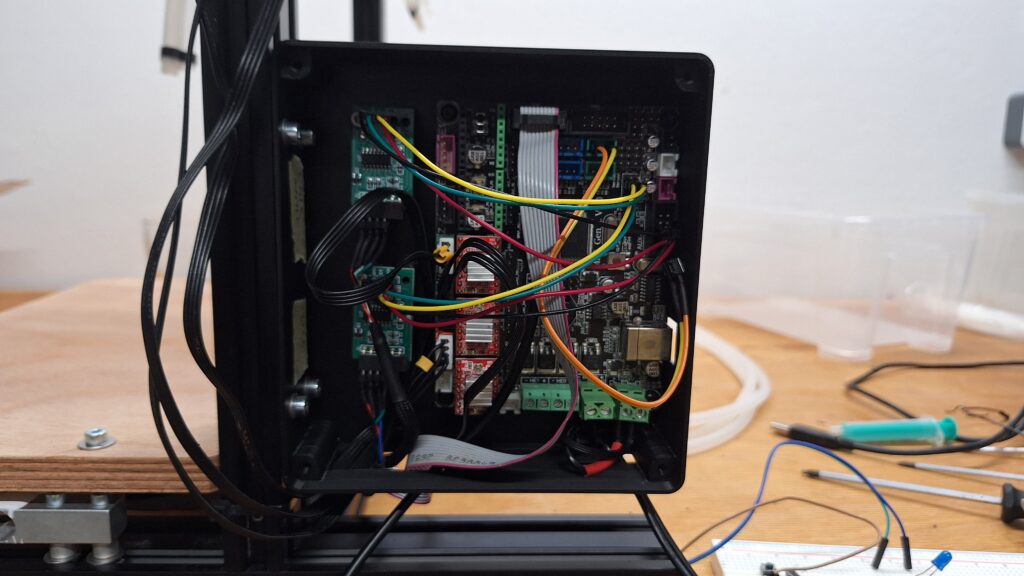

Theoretisch laufen die Motoren so lange, bis der gewünschte Inhalt im Glas gelandet ist. Das wird über Waagen kontrolliert (später mehr dazu). Deshalb könnte man für die Cocktail-Maschine eigentlich jeden beliebigen Motor verwendet, zum Beispiel einen DC-Motor. Allerdings müssen diese Motoren ja auch irgendwie angesteuert werden. Zufällig gibt es da eine Lösung, welche es uns ermöglicht mit sehr wenig Aufwand einige Schrittmotoren zu steuern. Der ein oder andere versierte Bastler wird es bestimmt schon erraten haben: Das Mainboard aus einem 3D-Drucker. Hier nutze ich ein MKS Base V1.4 Gen L, es lässt sich aber auch jedes andere Board verwenden. Besonders nützlich ist die MKS Base, da sich der ATmega 2560 mit der Arduino-IDE programmieren lässt. Das hat den großen Vorteil, dass jeder der schon einmal mit einem Arduino-Kit gearbeitet hat, sich schnell „wie zuhause“ fühlt und eigentlich nur ein Arduino Mega-Board bespielt.

Rahmen aus altem 3D-Drucker

Der Rahmen für die Cocktail-Maschine besteht größtenteils aus einem ausgedienten Ender-3. Der Kassenschlager von Creality wurde vor ein paar Jahren noch als günstiger Einsteigerdrucker hoch gelobt, ist aber nun durch das breite Sortiment von BambuLab abgelöst worden. Den Rahmen habe ich beinahe so verwendet, wie er ist. Allerdings habe ich die Profile der Z-Achse gegen längere getauscht, um ein bisschen mehr Raum für die Pumpen, Schlauch und Glas zu gewinnen.

Waagen

Das Glas steht auf einem Holzbrett, welches mit zwei Waagen an den Alu-Profilen befestigt ist. Solche kleinen Waagen funktionieren mit einer sogenannten „Load-Cell“: Das ist ein kleines Netz aus Widerständen, welches sich mit Biegung des Metallstücks auf dem es festgeklebt ist, im Widerstandswert minimal ändert. Dieser Wert muss dann nurnoch ausgelesen werden. Da der normale Analog-Digital-Wandler im Arduino mit einer Auflösung von 8 Bit, also 256 Schritten nicht ausreicht um den Füllstand präzise zu messen, benötigt die Load-Cell noch einen kleinen Treiber-IC: Den HX711, welcher mit einer Auflösung von 24 bit schon über 16 Millionen Schritte erfassen kann. Der HX711 kommt praktischerweise direkt auf einer kleinen Platine mit Anschlüssen und kann so einfach mit dem Board verbunden werden.

Bei einer Logikspannung von 5V und einem Maximalgewicht der Waage von 5kg bedeutet eine gemessene Spannung von z.B. 1,037V theoretisch ein Gewicht von 1037g. Allerdings können wir mit dem 8 Bit Analog-Digital-Wandler nur in 256 Schritten zu je ca. 0,02V messen. Damit hätten wir nur 20g-Sprünge zur verfügung. Diese Auflösung ist zu klein, um auf den Milliliter genau zu messen. Mit 24 bit haben wir theoretisch 224 = 16777216 Schritte zur verfügung. Das wäre dann eine theoretische Schrittweite von ca. 0,0003g. Wir runden aber großzügig auf eine Nachkommastelle beim Gramm und sparen dem kleinen Mikrocontroller eine Menge Rechenarbeit.

Temperatursensor

Die Zutaten werden in einer Kühltasche gelagert, die hinter der Cocktail-Maschine steht. Das war für mich der einfachste Weg die Maschine portabel zu machen. Ein paar Kühlpacks helfen außerdem, die Getränke länger kühl zu halten. Um die Erwärmung in der Kühltasche überwachen zu können, ist noch ein Temperatursensor implementiert, der die Temperatur auf dem Hauptdisplay anzeigt. Dazu verwende ich einen DS18B20-Sensor. Diesen gibt es auch in einer Ausführung mit wasserdichter Metallkapsel und ist damit perfekt für eine Umgebung in der er eventuell nass werden könnte.

Programmierung mit der ArduinoIDE

Die Programmierung mit der ArduinoIDE ging recht fix und benötigt auch nur ein paar wenige Librarys.

Die Kalibrierung der Waagen ist in vielen hilfreichen Youtube-Videos gut erklärt. Außerdem hat mir das Video von „TeachingTech“ zum Recycling von alter Druckerhardware sehr geholfen – eine klare Empfehlung. So geht er nicht nur auf die von mir verwendeten Librarys ein und erklärt, wie die Peripherie des Boards verwendet werden kann, sondern zeigt auch wie das Display des alten Ender-3 angesteuert wird. Den eigentlichen Programmcode erspare ich euch an dieser Stelle – das ist (noch) kein Augenschmaus. Wer mutig ist und nachbastelt: Gerne eine Mail schreiben.

Funktionstest

Bevor die neuen Leitungen nur in die Nähe von Saft kommen müssen diese zuerst gespült werden. Das muss sein, weil die Schläuche von Werk aus mit einer dünnen Schicht Talkum überzogen sind. Das Spülen (und spätere Reinigen) der Maschine habe ich dann mit einem extra Knopf auf der Rückseite geregelt. Drückt man den vorderen und hinteren Knopf gleichzeitig für ein paar Sekunden, so beginnt die Cocktail-Maschine sich zu reinigen.

Sind die Leitungen gespült, so kann erstmals Saft (oder so… ;-)) verwendet werden. Das Rezept für die Cocktails ist im Arduino-Programm fest definiert. Eleganter wäre natürlich eine Einstellmöglichkeit über das Display. Allerdings möchte ich verhindern, dass die Gäste die Maschine verstellen – der nächste Durstige bekommt am Ende dann noch zu viel von einer Zutat.

Stellt man ein Glas auf die Holzplatte und drückt auf den Knopf, so beginnen die Pumpen nacheinander die Flüssigkeiten auszugeben. Nacheinander, da wir so pro Flüssigkeit genau überwachen können welche Menge abgegeben wird. Ist der Sollwert erreicht, stoppt die Pumpe.

An dieser Stelle bietet es sich an, eine kleine Sicherheitsabfrage zu definieren: Ist das Gewicht auf der Waage größer geworden als vor dem Knopfdruck? Wenn nein, dann steht kein Glas auf der Platte und man kann das Ausgeben abbrechen.

Ein aktuelles Problem an dieser jetzigen Lösung ist, dass die Schrittmotoren aktiv geschaltet werden müssen und der Mikrocontroller in dieser Zeit keine anderen Aufgaben, wie das Ablesen der Waage, vornehmen kann. Läuft der Motor zu schnell, so erfährt die Pumpe dann durch die Zwangsunterbrechung beim Ablesen einen Ruck und hängt sich dann bis zum Neustart auf. Hier müsste man in Zukunft mit einem zweiten Controller arbeiten, der auf Kommando die Motoren steuert und abbricht, sobald er ein Interrupt vom ersten Controller mit der Waage bekommt. Somit könnte die Maschine dann deutlich(!) schneller laufen, denn die Tests ohne Waage haben bei mir sehr hohe Durchflusswerte erziehlt. Zumindest für eine Peristaltikpumpe.

Schlusswort

Der Bau der Cocktail-Maschine war ein lustiges Projekt für den Sommer. Auch, wenn zum Beispiel die Pumpen eine kleine Herausforderung waren. Die momentane Version ist natürlich nur ein Proof-of-Concept und mit „nur“ drei Pumpen ist die Auswahl an Cocktails gemischt werden können natürlich recht gering. Allerdings sind auf der Platine auch noch zwei Steckplätze frei…

Die Cocktail-Maschine kam auf der Party, an welcher ich sie getestet habe sehr gut an und musste regelmäßig nachgefüllt werden. Also: Klare Nachbauempfehlung!

Bis Bald! ~Noah

Hier noch eine grobe Liste der verwendeten Materialien:

| Was? | Wo? |

|---|---|

| Schlauch | Suche "FDA und BfR konform" |

| Mainboard (3D-Drucker) | https://amzn.to/4iOv69H * |

| Waagen | https://amzn.to/4bVk5kO * |

| Temperatursensor | https://amzn.to/4bOGaRX * |

| Schrittmotoren | https://amzn.to/4bYNP08 * |

| Kugellager für Pumpen | https://amzn.to/4hsCLta * |

Mit * gekennzeichnete Links sind Affiliate-Links. Solltest du ein Produkt kaufen, erhalte ich eine Provision; der Verkaufspreis bleibt für dich gleich. Mehr dazu findest du beim Datenschutz.